Schweigen ist das Schlimmste

von RAUL ZELIK

Damals hatte es einen politischen Mord gegeben, jetzt gibt es auch

einen: Rückkehr nach Barrancabermeja, nach beinahe zehn Jahren.

Noch immer lebt und stirbt man hier direkt neben der Raffinerie.

Ein Bericht aus dem Alltag in Kolumbiens Erdölstadt

Halb sechs. Wenn sich die Ventilatoren an der Decke nicht mehr

drehen, wird es überraschend still im Schlafsaal. Ich hebe

den Kopf: Niemand bewegt sich, der Raum ist in trübes, graues

Licht getaucht. Nur Enrique Benito telefoniert ein paar Meter weiter.

Er redet von einem Mann, "klein", sagt er, "Ende

30, mit Schnurrbart, er sollte den Raffineriebesuch für uns

organisieren". Und dann: "Gloria hat es mir gesagt, sie

hat gerade angerufen." Ich weiß nicht, warum er von diesem

Mann, einem Erdölgewerkschafter, spricht; ich weiß nur,

dass es nicht normal ist, um diese Uhrzeit zu telefonieren. Ich

richte mich auf, es ist so leise, wenn sich die Ventilatoren nicht

mehr drehen. Enrique Benito verabschiedet sich am Telefon: "Ruf

mich später noch mal an." Bedrückende Vorahnung,

ich betrachte eine Haut. In dieser Stadt kann man halb nackt und

ohne Decke schlafen, ohne zu frieren. Ich mag das, ich mag vieles

an dieser Stadt: ihre Hitze, die angespannte Gelassenheit auf den

Straßen, den Blick auf den Fluss. Auf bizarre Weise hänge

ich an ihr; obwohl sie mir Angst macht, eigentlich immer.

Ich schaue Enrique Benito an. Der Kolumbianer hockt mit nacktem

Oberkörper auf der dünnen Schaumstoffmatratze und starrt

in den Raum. Ich stehe auf, um gute Laune zu simulieren. "Na,

was los? Kommst du nicht auf die Beine?" Doch Enrique Benito

ist nicht müde. Enrique Benito ist hellwach. Endlich sagt er

etwas: "Sie haben Rafael erschossen. Den Kollegen, der gestern

hier war." Rafael, denke ich, wir haben uns am Vortag unterhalten.

Ich habe ihm erzählt, dass ich immer noch an Barrancabermeja

hänge, dass ich ein Buch geschrieben habe, das hier spielt,

und er hat vom Zustand der Gewerkschaft erzählt - drei Jahre

nach Beginn der Offensive der Armee. Ein paar Stunden nach unserem

Treffen haben sie ihn erschossen. Ich fühle mich leer, in solchen

Augenblicken spüre ich nichts außer einer widerlichen

Gleichgültigkeit. Stattdessen suche ich nach Rationalisierungen:

"Wann? Wo? Wer?" Warum, frage ich nicht.

Auf normalen Lateinamerika-Karten ist Barrancabermeja nur ein Punkt.

Eine spät gegründete Erdölstadt: 350.000 Einwohner,

Standort der größten kolumbianischen Raffinerie, Gewerkschaftsbastion.

Ich kam 1989 zum ersten Mal hierher. Es war die Zeit, als die Armee

mit der Säuberung der Region begann. Die Leute, die die Massaker

in den Dörfern überlebten, flohen nach Barrancabermeja,

denn die Stadt schien wie eine Trutzburg zu sein. Eine Ortschaft

in den Händen der sozialen Organisationen. Es gab auch damals

Morde - fast jede Woche war ein Name in den Zeitungen abgedruckt.

Doch man konnte darüber hinweglesen. Ich selbst las bis zum

30. April 1989 darüber hinweg. An jenem Tag töteten die

Todesschwadronen eine Frau, die ich aus dem Flüchtlingslager

kannte. Einen Menschen, mit dem ich gesprochen hatte, dem ich ein

Gesicht zuordnen konnte. Und es war wie diesmal: Ich erschrak und

blieb ungerührt. Als ob mir alles egal wäre. Wir brachten

die Tote auf denkwürdige Weise unter die Erde. Eingeschüchtert,

feierlich, kämpferisch, verwirrt, größenwahnsinnig

- alles innerhalb weniger Stunden. Ich erinnere mich genau: Wir

gingen zur 1.-Mai-Demonstration, tranken zwischendrin auf einer

Gewerkschaftsfeier Bier und liefen auf der Beerdigung vor Schüssen

davon, die sich als harmlos herausstellten. Seitdem hänge ich

an Barrancabermeja, ich habe hier Dinge kennen gelernt, die ich

sonst für Worthülsen halte: Würde, Solidarität,

Schönheit des Lebens. Und deshalb habe ich mich auch sofort

wieder heimisch gefühlt, als ich jetzt im März ankam -

zum ersten Mal nach fast zehn Jahren. Als wir aus dem klimagekühlten

Bus stiegen, die Straße zum Büro der Organización

Feminina Popular hinuntergingen und der Schweißfilm schon

nach wenigen Schritten wieder auf der Haut zu kleben begann.

Gegen halb acht verlassen wir unsere Unterkunft, das Haus der Frauenorganisation.

Wir gehen Richtung Gewerkschaftsgebäude. Die Wände der

Wohnhäuser sind mit Pilzflecken übersät, die Feuchtigkeit

zerfrisst jede Mauer. Auf der Straßenseite gegenüber

sitzt eine ältere Schwarze im Schaukelstuhl und genießt

die Morgenfrische, 27 Grad, aus einem offenen Fenster hallt Merengue

herüber. Ich suche die Augen von Enrique Benito. Er hat die

Nunca-Mas-Berichte redigiert, in denen die Kriegsverbrechen von

Armee und Paramilitärs aufgeführt werden und auf diese

Weise tausende von Morden studiert. Trotzdem nimmt ihn jeder Tote

immer noch mit. Ich frage mich, wie er das aushält. Und ich

denke, dass das Aufeinandertreffen mit ihm zu jenen seltsamen Begegnungen

gehört, bei denen einem ein Mensch innerhalb weniger Tage ans

Herz wächst, auf die man sich aber trotzdem nicht einlässt,

weil man Angst hat, den anderen nicht wiederzusehen. Die Möglichkeit

des Verlustes lässt einen vor Nähe zurückschrecken.

Von der Hauptstraße aus sehen wir, Richtung Nordwesten, die

Erdölfackeln am Morgenhimmel, die gigantischen Umrisse der

Raffinerie - Metallrohre, Ventile, Tanks, so weit das Auge reicht.

Diese Stadt, in der es kein richtiges Kino, keine vernünftigen

Telefonverbindungen, keinen Buchladen gibt, erscheint mir schöner

als jede andere, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht warum:

wegen der Raffinerie, den Mangobäumen am Straßenrand,

den bewachsenen Lagunen um das Militärbataillon. Vielleicht

aber auch deswegen, weil Barrancabermeja Klarheiten vermittelt,

nach denen man anderswo nur sucht. Weil die Stadt Lebensentwürfe

zurechtrückt, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen vermag.

Wir gehen die 18. Carrera hinunter - achtspurig, eigentlich überdimensioniert

für die Stadt. Jemand von uns Deutschen versucht sich in Galgenhumor.

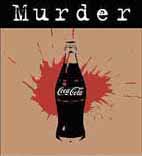

Am Tag zuvor haben wir Flüchtlinge getroffen, die zum zweiten

Mal in zehn Jahren vertrieben worden sind, diesmal aus ihren Häusern

in Barrancabermeja. Von den Geschichten, die sie erzählten,

ist in Zeitungen nichts zu lesen. Sie sprachen nicht von Entführungen,

Anschlägen, einem hilflosen, zwischen den Extremen zerriebenen

Staat. Ihre Berichte handelten von Armeeeinheiten, die sich als

Paramilitärs ausgeben, um Massaker zu verüben, von Kleinbauern,

die vertrieben werden, weil man auf ihrem Land Bodenschätze

vermutet, von Gewerkschaftern bei Coca-Cola, die verfolgt werden,

weil sich die Unternehmen einer aufsässigen Belegschaftsvertretung

entledigen möchten. Nach einem Tag mit vier oder fünf

solcher Treffen flüchtet man sich bereitwillig in zynische

Distanz.

Wir erreichen das Gewerkschaftsgebäude: vier Stockwerke, davor

eine Menschenansammlung. "Am schlimmsten", sagt Enrique

Benito, "ist die Straflosigkeit." In Barrancabermeja wurden

im vergangenen Jahr mehr als 500 Oppositionelle ermordet, kein einziger

Fall wurde gesühnt. Ich betrachte die Menge, die meisten Anwesenden

sind Männer mit kleinen Bäuchen: Erdölarbeiter. Vor

13 Jahren stand unsere Versammlung ein paar hundert Meter weiter

unten, Richtung Raffinerie, am Parque Camilo Torres. Auch damals

schwiegen wir. Doch nach einiger Zeit kippte die Stimmung. Ein paar

Oberschüler enthüllten in der Nähe des Platzes ein

Wandgemälde, und in der Menge blitzte Zuversicht auf. Diesmal

erhebt niemand seine Stimme, und ich denke, dass Enrique Benito

im Unrecht ist. Das Schlimmste ist nicht die Straflosigkeit, das

Schlimmste ist das Schweigen. Die Ohnmacht, wenn man Nachrichten

hört die nichts, aber auch gar nichts mit den eigenen Beobachtungen

zu tun haben. Die Erkenntnis, dass das Reden über die Wirklichkeit,

die Nachricht, die Information in der Kriegsführung immer wichtiger

werden und wie wenig man dagegen in der Hand hat. In solchen Augenblicken

wanke ich immer zwischen der Wut über die herrschende Ignoranz

und dem Zweifel, ob ich nicht längst verrückt geworden

bin. Eine Wahrheit, mit der man allein ist, stellt sich auch nicht

anders dar als eine Halluzination. Der Leichnam Rafael Jaimes Torras

ist im Erdgeschoss des Gewerkschaftsgebäudes aufgebahrt. Das

Bestattungsunternehmen hat ganze Arbeit geleistet, es hat das durch

einen Schuss zerfetzte Gesicht zusammengeflickt. Nur ein heller

Hautlappen unterhalb des linken Auges deutet auf das Einschussloch

hin. Wir betrachten die Wände, an denen die Gemälde der

Ermordeten hängen, es ist nicht mehr viel Platz. Um den Sarg

stehen Angehörige, Gewerkschafter, die Frauen der OFP, und

man spürt, dass ihr Schweigen nicht nur eines des Schreckens,

sondern auch der Hilflosigkeit ist. Zwar weiß zu diesem Zeitpunkt

noch niemand, dass das nächste Opfer der Todesschwadronen der

Tanzlehrer der OFP sein wird, aber alle wissen, dass es ein nächstes

Opfer geben und es aus diesen Reihen kommen wird. Ich betrachte

das Gesicht Rafael Jaimes durch das Glasfenster. Die Haut sieht

unwirklich grau aus, aber das ist normal: Man tut sich immer schwer,

das Aussehen von einem Toten und die Erinnerung an den Lebenden

zusammenzubringen. Ich denke, ich sollte heulen. Aber ich kann nicht

heulen. Der Gewerkschaftspräsident Hernández kommt mit

seinen Leibwächtern vorbei. Er ist der Einzige in dieser Runde,

der keinen Bauch vor sich herträgt. Jemand sagt, das liege

daran, dass er Magenkrebs hatte, wegen der Anspannung. Man habe

ihn in Kuba operiert, nun ist er schlank, zäh, beinahe sportlich.

"Da war die Gastritis doch noch für irgendwas gut."

Ich lache nicht, ich höre die Angehörigen weinen. Draußen,

einen halben Block weiter, gehen Polizisten mit Knüppeln und

Schildern in Stellung. Damit man auch wirklich begreift, wie das

alles gemeint ist. Ich versuche einen Punkt auf der gegenüberliegenden

Straßenseite zu fixieren und mich daran festzuhalten. Aber

ich finde keinen. Es ist seltsam. Ich sehe diesen Sarg, mir ist

schwindlig, die Ohnmacht fällt über uns her wie eine Krankheit,

und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich nie hier hätte

weggehen sollen. Dass das hier ein Ort ist, wo es richtig ist zu

leben.

(Quelle: taz Nr. 6731 vom 22.4.2002, Seite 15)

|