Kolumbien: Der Krieg gegen die Armen

Zur Situation in Kolumbien Dezember 2000

von Raul Zelik

In dem Land werden jährlich so viele Oppositionelle ermordet

wie in Chile in 17 Jahren PinochetDiktatur zusammengezählt!

Wenn das Stichwort Kolumbien fällt, sind die ersten Assoziationen

immer die gleichen: Man denkt an Kokain, Mafia, Terrorismus und

Gewalt. In Europa lebende KolumbianerInnen betonen dann gerne, dass

ihre Heimat auch ganz andere Seiten besitze. Sie verweisen auf die

kulturelle Vielfalt des Landes, das afrikanische, indigene, europäische

und arabische Einflüsse aufgenommen hat, auf die Literatur

von Schriftstellern wie Gabriel García Márquez' oder

die reichen Musiktraditionen. Für deutsche Rucksacktouristen

schließlich ist Kolumbien einfach 'der Geheimtip', ein Land,

wo man von tropischen Regenwäldern und Wüsten bishin zu

Gletscherlandschaften alles haben kann.

Wirtschaftliche und strategische Interessen

Seltener wird darüber gesprochen, daß die Gewalt in

Kolumbien, von der man diffus immer wieder in Medien hört,

recht rationale Erklärungen besitzt. Der Bürgerkrieg und

die schätzungsweise 30.000 Morde jährlich haben viel mit

den sozialen Verhältnissen zu tun. Kolumbien ist ein für

die Industriestaaten geopolitisch wichtiges Land. Mit 1,2 Millionen

Quadratkilometer dreieinhalb Mal so groß wie die BRD, besitzt

es schon aufgrund seiner Ausdehnung und der Lage am Isthmus von

Panamá immense militärstrategische Bedeutung. Es ist

so etwas wie die natürliche Drehscheibe zwischen Zentral- und

Südamerika, besitzt Zugang zu beiden Ozeanen, der für

den kapitalistischen Welthandel so wichtige Panamá-Kanal

liegt ganz in der Nähe, und die Außengrenzen zu Venezuela

(dem wichtigsten Erdölproduzenten des Kontinents), Brasilien

(dem Industriegiganten Lateinamerikas, Perus und Ecuadors (einem

weiteren wichtigen Erdölproduzenten) gelten als unkontrollierbar.

Das ist der Hintergrund, warum US-Strategen Kolumbien seit 1988

mit steter Regelmäßigkeit als "Unsicherheitsfaktor

für die ganze Region" bezeichnen.

Aber nicht nur geostrategisch, auch wirtschaftlich ist das Land

von Bedeutung. Der ehemalige US-Präsidentschaftsberater Bernard

Aronson nannte Kolumbien vor einigen Jahren "das bestgehütete

Geheimnis Lateinamerikas". Kontinuierliche Wachstumraten, eine

relativ niedrige Auslandsverschuldung und gigantische Rohstoffvorkommen

machen das Land für ausländische Investoren hochinteressant.

So ist Kolumbien heute der weltweit größte Exporteur

von Qualitätskaffee und Smaragden sowie einer der wichtigsten

Exporteure von Schnittblumen und Bananen. Die von der BP und der

US-amerikanischen OXY beanspruchten Erdölvorkommen im Osten

des Landes gehören zu den größten auf dem Kontinent,

in Nordkolumbien befinden sich gewaltige Steinkohleminen, die von

EXXON (Esso) im Tagebau ausgebeutet werden, und unweit der Touristenstadt

Cartagena wurden vor kurzem Goldreserven entdeckt, die zu den wichtigsten

in Amerika zählen sollen.

Von diesen gewaltigen Reichtümern hat die Bevölkerung

allerdings wenig. Nach gewerkschaftlichen Zahlen leben 55 Prozent

der (knapp 40 Millionen) KolumbianerInnen in Armut, 20 Prozent in

absolutem Elend, 50 Prozent haben keine Sozialversicherung, 20 Prozent

der Erwachsenen sind arbeitslos, 1,8 Millionen Menschen leben von

Gelegenheitsarbeiten, eine Million Familien haben kein Dach über

dem Kopf, 15 Prozent der Haushalte verfügen über keinen

Trinkwasseranschluß. Gleichzeitig befinden sich mehr als 90

Prozent der kolumbianischen Aktienanteile in den Händen von

weniger als 0,9 Prozent der Aktionäre.

"Gefährlicher, eine Gewerkschaft aufzubauen als eine

Guerillaorganisation."

Am charakteristischen für Kolumbien ist, dass die Oberschicht

alles unternimmt, um den herrschenden Status Quo mit Gewalt aufrecht

zu erhalten. In keinem anderen Land Amerikas besitzt der Terror

gegen die Opposition vergleichbare Ausmaße, nirgends gibt

es so viele Massaker an der Zivilbevölkerung, nirgends sind

die Spielräume für eine legale Opposition so klein wie

hier. Paramilitärs überfallen mit Rückendeckung von

Armee und Polizei ganze Dörfer und ermorden 50 Personen auf

einen Schlag, Bauern werden bei lebendigem Leib mit der Motorsäge

zerteilt, politische Aktivisten entführt und 'beseitigt'. Die

Gewalt überschreitet die Grenzen der Vorstellungskraft. So

bemerkte der Jesuitenpater Javier Giraldo, Gründer der kirchlichen

Untersuchungskommission JUSTICIA Y PAZ und inzwischen selbst exiliert,

in seinem Buch The genocidal democracy :

"Die Wahrheitskommission in Chile registrierte in den 17 Jahren

brutaler Militärdiktatur 2700 Fälle von politischen Mord

und Verschwundenen. Diese Zahl, so schrecklich sie ist, ist weitaus

niedriger als die Anzahl von Fällen, die unsere Datenbank jährlich

registriert hat, seitdem wir unsere Arbeit aufgenommen haben."

(Giraldo 1996, S. 24)

Nach Angaben Giraldos sind zwischen 1988 und 1995 6177 Menschen

aus 'politischen' und weitere 10 556 aus 'wahrscheinlich politischen

Gründen' ermordet worden. 2459 Personen wurden zum Opfer sozialer

Säuberungen, wie sie Polizei und Paramilitärs gegen Straßenkinder,

Drogenabhängige und Prostituierte durchführen, 1451 Personen

verschwanden. Dazu kommen jährlich Zehntausende, die Opfer

einer diffusen sozialen Gewalt werden, und die Tendenz ist weiter

steigend.

Die Medien schieben diese Verbrechen in der Regel diffus "Gewalttätern"

oder "Extremisten von rechts und links" in die Schuhe.

Unabhängige Untersuchungen belegen jedoch, daß der Großteil

der Morde auf das Konto von rechten Privatarmeen geht, die von Industriellen,

Viehzüchtern und Drogenhändlern finanziert werden und

logistisch von den Sicherheitsorganen unterstützt werden. Das

Ziel dieser Aktivitäten ist die physische Vernichtung der sozialen

Bewegungen. Tatsächlich hat allein das sozialistische Wahlbündnis

UNIÓN PATRIÓTICA zwischen 1985 und 1995 knapp 4000

AktivistInnen verloren, darunter zwei Präsidentschaftskandidaten.

Die Gewerkschaftsbewegung ihrerseits musste seit 1990 mehr als 2000

Todesopfer beklagen. In diese Fälle involviert sind auch transnationale

Unternehmen, die in Ruhe ihrem Geschäft nachgehen wollen. So

engagierten die Erdölmultis TEXACO und BP private Sicherheitsdienste,

um die Gewerkschaftsarbeit auf den Erdölfeldern zu überwachen

und ein Spitzelnetz in der Nachbarschaft der Förderanlagen

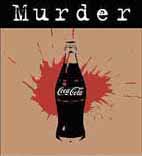

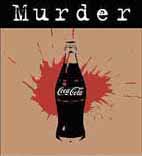

aufzubauen. Bei COCA COLA wurde 1995 die Betriebsgewerkschaft in

Carepa (Nordkolumbien) durch Paramilitärs zerschlagen, der

Präsident der Gewerkschaft erschossen. Und den Goldunternehmen

CORONA GOLDFIELDS und FRONTIN GOLDMINES wird sogar eine direkte

Beteiligung bei der Vorbereitung von Massakern vorgeworfen.

Auf dem Land hat diese Politik, die auf ihre Weise auch eine Facette

der Globalisierung darstellt - es geht darum, dem Weltmarkt Ressourcen

zur Vefügung zu stellen -, immer neue Flüchtlingsströmen

verursacht. Von den 9 Millionen BäuerInnen Kolumbiens befinden

sich inzwischen fast zwei Millionen auf der Flucht. Wer Vertriebene

befragt, stellt fest, dass diese Vertreibungen nicht einfach "Folge

von bewaffneten Zusammenstößen zwischen Guerilla und

Armee sind", wie vielfach behauptet wird, sondern eine klar

umrissene ökonomische Logik besitzen. Auf dem "Ersten

landesweiten Treffen von Kriegsflüchtlingen" im Februar

2000 in Bogotá wiesen fast alle 35 RednerInnen auf den Zusammenhang

von neoliberaler Wirtschaftspolitik, den Interessen der Multis und

den Verbrechen der Paramilitärs hin: Zu Vertreibungen komme

es immer dort, so die Bauern, wo finanziell einträchtige Großprojekte

(wie Staudämme oder Straßenverbindungen) geplant sind

oder große Rohstoffvorkommen vermutet werden. "Wir haben

eine mehr als 500jährige Geschichte der Vertreibung",

so ein Vertreter der 'Sozialen Bewegung der Vertriebenen Antioquias'.

"Zuerst war-en wir Opfer von Kirche und der Krone, später

der Viehzüchter und heute der Drogenhändler und transnationalen

Unternehmen. Sie alle verbindet das Interesse, sich unser Land anzueignen."

Die Sprecherin der Indígena-Organisation ONIC sprach gar

von einer "zweiten Conquista."

Die kolumbianische Regierung nützt natürlich alle Möglichkeiten,

diese Systematik zu vertuschen und sich als Verteidiger der Menschenrechte

zu. Der angeblich so demokratische Präsident Andrés

Pastrana, der 1998 Friedensgespräche mit der Guerilla aufnahm

und sich im Ausland als Friedensstifter feiern lässt, erklärt

seit 2 Jahren, dass er "hart gegen die Paramilitärs vórgehen

werde". Doch geschehen ist nichts, im Gegenteil. Während

seiner Präsidentschaft (seit 1998) hat es so viele Massaker

gegeben wie noch nie in den vergangenen 40 Jahren. Die engen Verbindungen

zwischen politischen Eliten, Armee und Industriellen einerseits

und den Paramilitärs andererseits bestehen fort. Während

die Militärs zur Guerillabekämpfung aufgerüstet werden,

können die Todesschwadrone weiterhin mit Straflosigkeit rechnen.

Generäle, denen schwere Kriegsverbrechen nachgewiesen wurden,

bleiben im Dienst. Die Regierung Pastrana und ihr Menschenrechtsbeauftragter,

Vizepräsident Bell, bemühen sich darum, noch mehr Militärhilfe

zu erhalten, und der Innenminister profiliert sich als Rechter.

Die Friedenspolitik des Präsidenten Pastrana ist eine Farce,

die 'Demokratie' im Land noch blutrünstiger und intoleranter

ist, als es eine Militärdiktatur jemals sein könnte.

Ein Krieg des Nordens

Möglich ist dieser Krieg nur aufgrund der massiven US-Unterstützung

für das kolumbianische Regime. Seit 1997 wird die Einmischung

des großen Nachbarns immer offensichtlicher, die Militärintervention

hat längst begonnen. Seit Sommer 1999 nehmen Aufklärungsflugzeuge

der US-Luftwaffe direkt an Angriffen auf Guerillaeinheiten teil.

Von ecuadorianischen Stützpunkten aus überfliegen US-Maschinen

kontinuierlich kolumbianisches Gebiet, um alle Bewegungen der Guerilla

zu beobachten. Gesandte des US State Department haben 1998 / 99

in Peru und Argentinien für die Zusammenstellung einer internationalen

Eingreiftruppe geworben, die in Kolumbien einmarschieren soll, während

US-amerikanische Special Operation Forces gleichzeitig entlang der

kolumbianischen Grenzen Vorposten aufgebaut haben. Anfang 2000 bewilligte

der US-Kongress eine Militärhilfe in Höhe von knapp 1,5

Milliarden US-Dollar, der sogenannte 'Plan Colombia'. Das ist fünf

Mal so viel, wie das salvadorenische Regime in den 80er Jahren zur

Aufstandsbekämpfung erhielt. Außerdem wurde bekannt,

dass sich mehrere Hundert US-Militärberater n Kolumbien befinden

und dort vor allem die Geheimdienstarbeit auf Vordermann bringen

sollen.

Doch nicht nur die US-Regierung unterstützt den schmutzigen

Krieg der kolumbianischen Eliten. Britische Sicherheitsunternehmen,

wie das (von ehemaligen MI-5-Agenten gegründete) Defense System

Limited, spielen eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung von

Privattruppen im Dienste der Erdöl-Companies. Und die französische

Polizei bildet Sondereinheiten der kolumbianischen GAULA aus, welche

wiederum nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mehrmals Oppositionelle

entführt und an Paramilitärs übergeben haben. Offiziell

dient diese Waffenhilfe dem Kampf gegen die Drogenmafia. Doch interessanterweise

gibt es nur in jenen kolumbianischen Gebieten Anti-Drogenoperationen,

in denen die Guerilla oder Bauernbewegungen stark sind. Das nordkolumbianische

Urabá hingegen, das von der XVII. Armeebrigade und paramilitärischen

Einheiten des Drogenbarons Carlos Castaño Hand in Hand kontrolliert

wird, bleibt von solchen Aktionen unberührt, und das obwohl

dort nach Zahlen der US-Regierung 80% des für den nordamerikanischen

Marktes bestimmten Kokains verschifft wird.

Der schwierige Kampf einer kriminalisierten Opposition

Wer in Kolumbien regimekritisch ist, hat es schwer. Die Guerillaorganisationen

FARC und ELN sind trotz des immensen militärischen Druck in

den letzten Jahren gewachsen. Zusammen mobilisieren sie heute an

die 20.000 KämpferInnen, die im ganzen Land präsent sind.

Auch wenn die beiden Organisationen nach wie vor eine sozialistische

Gesellschaft anstreben, versuchen sie den Bürgerkrieg in Kolumbien

mit Verhandlungen zu beenden. Sie haben 1998 Gespräche mit

Regierung und Gesellschaft aufgenommen und sich zum Ziel gesetzt,

die sozialen Ursachen beseitigen, die zum Entstehen der Guerillas

führten. Anders als in Zentralamerika geht es bei den Verhandlungen

also nicht um eine Demobilisierung der Guerilla, sondern vor allem

um den Kampf gegen Armut und Marginalisierung, um eine Demokratisierung

der Gesellschaft und die Abschaffung der Nationalen Sicherheitsdoktrin.

Und schließlich gibt es neben der kaum zu übersehenden

politischen Apathie und der in den Städten kaum präsenten

Guerilla, auch weiterhin überraschend aktive Gewerkschafs-

und Bauernbewegungen, sowie Indigene- und Schwarze Gemeinschaften,

die sich der neoliberalen Verarmungspolitik entgegenstellen. So

hat es seit 1996 eine Vielzahl sozialer Proteste gegeben: Bauernmärsche,

Straßensperren, Generalstreiks, Gefängnisaufstände,

spontane Proteste von StadtteilbewohnerInnen. Diese Demonstrationen

zeigen, dass es in Kolumbien um mehr geht als um den undurchschaubaren

Kampf zwischen Mafias. Es handelt sich um einen militarisierten

sozialen Konflikt, um einen Krieg der Besitzenden gegen die Bevölkerungsmehrheit,

der international ignoriert wird. Dass es für die AktivistInnen

der kolumbianischen Basisbewegungen in der Vergangenheit kaum Solidarität

gab, ist schrecklich, denn wahrscheinlich hätte die internationale

Öffentlichkeit Tausende von Morden verhinden können. Doch

noch beschämender wäre es, wenn die kolumbianische Opposition

auch jetzt, angesichts der massiven Militärhilfe für das

Regime, erneut im Stich gelassen wird. Andere Beispiele in Lateinamerika

haben schließlich gezeigt, dass das Ausland eine wesentliche

Rolle spielen kann, um die Politik der Todesschwadrone zu stoppen.

|